Die homologe

Entstehung der Lichtrezeptorzellen

Der Titel des Essays besteht aus drei Bestandteilen:

Der Homologie

der Entstehung

und

den

Lichtrezeptorzellen

HOMOLOGIE

Der

erste Abschnitt des

Essays befasst sich mit der Homologie

der Entstehung der Lichtrezeptorzellen. Es gibt zwei verschiedene Formen der Entstehung

und Entwicklung von Organen: Homologe und analoge Entstehung, wobei homolog das

Gegenteil von analog darstellt.

Analog:

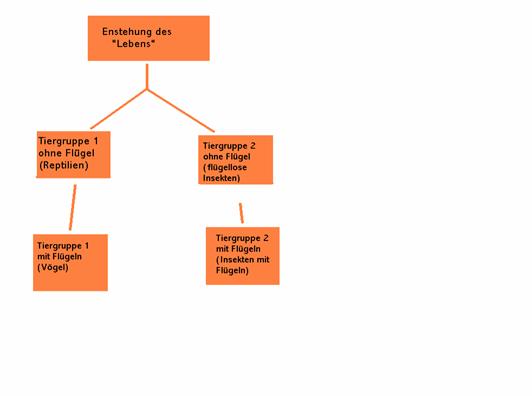

Bild

1: Analogie der Organe

Analog bedeutet, dass

Merkmale, die sich in ihrer Funktion

sehr ähneln unabhängig voneinander entstanden sind (z.B. Bild 1: Analogie der Flügel

verschiedener Tiergruppen).

Die Flügel der Vögel sind vergleichbar mit unseren Unterarmen bzw. Händen,

während die Flügel sich bei Insekten an anderen Stellen befinden; sie besitzen

sowohl Flügel als auch Beine (Arme) und sind daher vom Aufbau her nicht mit

Vögeln zu vergleichen.

Meistens

bilden sich bei verschiedenen Tiergruppen ähnliche Organe aus, weil sie

ähnlichen Umweltbedingungen ausgesetzt waren. Sie sind deshalb aber nicht

zwangsläufig miteinander verwandt.

Homolog:

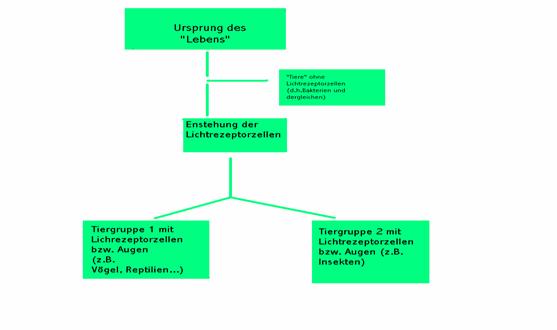

Bild 2: Homologie

der Organe

Bild 2: Homologie

der Organe

Man spricht von einer

Homologie, wenn der Aufbau zweier Organe gleiche Merkmale des selben Ursprungs

aufweist. Dies ist sowohl innerhalb einer Tierart als auch zwischen den

Tierarten möglich (Bild 2: Lichtrezeptorzellen sind nur einmal entstanden und haben sich dann

zu verschiedenen Augentypen entwickelt).

Hinweise auf eine Homologie der Organe sind die folgenden 3 Kriterien:

1. Das Kriterium der

Lage

Das Kriterium der Lage

ist gegeben, wenn die Organe die gleiche Lage im Aufbau des Körpers einnehmen

und sich auf die selbe Grundform zurückführen lassen.

2. Das Kriterium der

speziellen Qualität

Das Kriterium der

speziellen Qualität ist dann erfüllt wenn die Organe nach dem selben Bauplan

aufgebaut sind, auch wenn sie nicht mehr am selben Ort anzutreffen sind und es

zu Funktionswechseln kam. Dies kann man häufig bei Embryonen gut erkennen.

3.Das Kriterium der

Stetigkeit

Ähnliche Lage und

ähnliche Funktion deuten zwar auf eine gemeinsame Abstammung hin, allerdings

ist es während der Evolution öfters zu Anpassungen an Umweltbedingungen

gekommen, weshalb die Funktionen trotz einer Homologie voneinander abweichen

können. Die Lebewesen entwickeln sich stetig weiter, mitunter auch zurück, was

sich sehr gut verfolgen lässt.

Allerdings lässt sich

diese Homologie oft durch Zwischenformen erkennen (Fossile etc.), die von einem

gemeinsamen Vorfahren abstammen.

Quelle: Dr.

Ing. Marc Gerhard online

Fischer Abiturwissen Biologie

online

Schülerduden Biologie,

Brockhaus online

Warum

Sehen?

Der

zweite Abschnitt des

Essays befasst sich mit der Entstehung

der Lichtrezeptorzellen.

Sehr früh in der

Evolution gab es einen Punkt, an dem Lebewesen anfingen sich zu bewegen. Bevor

sie anfingen sich zu bewegen lebten sie nur an einem Ort, direkt an ihrer

Nahrungsquelle, als sie sich bewegten , mussten sie Nahrung suchen und mit

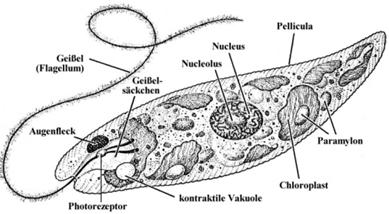

Augen war dies leichter als nur mit Geruchs- und Tastsinn. Schon der Einzeller

Euglena (das Augentieren, siehe Bild 3), der zur Fotosynthese befähigt ist,

muss in der Lage sein, Lichtquellen zu orten um die zur Fotosynthese optimal

geeigneten Stellen zu finden. Wie auch der Regenwurm ist Euglena allerdings nur

in der Lage Hell und Dunkel zu unterscheiden, was für die beiden Arten

vollkommen ausreichend ist um sich in ihrem Lebensraum zurecht zu finden. Außer

zur Nahrungssuche und der Ausführung der Fotosynthese ist der Sehsinn auch vorteilhaft,

um vor Feinden zu flüchten oder einen Sexualpartner zu finden (Nordsiek 2005).

Bild 3: Euglena – Das Augentierchen,

das aus einer Zelle besteht. Sein Augenfleck dunkelt eine Seite des

Photorezeptors ab. (Krysmanski 2005)

Nun, da die Wichtigkeit

des Sehsinns außer Frage gestellt ist, ist auch verständlich wieso es zu einer

solch frühen und homologen also durchgängigen Entwicklung kam. Vorstufen der heutigen Augen entstanden schon, bevor

die Lebewesen sich zu verschiedenen Tiergruppen entwickelten. Deshalb haben

Menschen, Tiere, Vögel und Insekten alle Augen, auch wenn diese sich

voneinander unterscheiden (Satz unvollständig).

Sie haben jedoch den gleichen Ursprung. Andere Organe hingegen, wie

beispielsweise Flügel, sind erst später entstanden, als sich bereits

verschiedene Tiergruppen ausgebildet hatten.

Photorezeptorzellen

Nachdem wir sowohl

wissen, was homolog und analog bedeutet, als auch die Wichtigkeit der Entstehung des Sehens erklärt haben, beschäftigt sich der

dritte Abschnitt des Essays mit den Lichtrezeptorzellen.

Photorezeptorzellen (Synonym zu

Lichtrezeptorzellen)

sind im weitesten Sinne die Lichtsinneszellen. Sie erzeugen einen elektrischen Impuls beim Auftreffen von Licht und leiten ihn zum Gehirn. Wie man an der Larve

des borstigen Seeringelwurmes (ca. 5 cm lang, siehe

Bild 4), eines „lebenden Fossiles“, also eines Urtieres, das sich seit seiner

Entstehung kaum

verändert hat und heute noch lebt, feststellen kann, gibt es zwei verschiedene

Arten der lichtempfindlichen Zellen - im Gehirn und im Auge. (Bitte in zwei oder

drei Sätze aufspalten)

Bild 4: Seeringelwurm (Weilkiens &

Rehberger 2002)

Man nennt sie

rhabdomere und ziliäre Lichtsinneszellen. Die ziliären Lichtsinneszellen

befinden sich im Gehirn des urzeitlichen Wurmes, sie entsprechen den Stäbchen

bzw. Zapfen des menschlichen Auges und müssen daher im Laufe der Evolution vom

Gehirn zum Auge gewandert sein. Später stülpten sie sich aus und wurden somit

zu den heutigen Sehzellen. Man kann davon ausgehen, dass es die Lichtrezeptorzellen

schon beim letzten gemeinsamen Vorfahr von Wirbeltieren und Insekten gegeben

haben muss. Einige lichtsensitive Zellen sind in unserem Gehirn immer noch

vorhanden, sie beeinflussen unseren Tag-Nacht-Rhythmus und wir nehmen

Helligkeit wahr.

Quellen:

Autor, Vorname: Titel der

Veröffentlichung.- Anzahl der Seiten S., Anzahl der Auflage Aufl., Verlag,

Erscheinungsort, Erscheinungsjahr.

Falls es sich um

Internetquellen handelt siehe unten.

Im Text sind dann nur noch

Hinweise auf die Verwendete Literatur einzufügen, z.B. (Gerhard 2006),

(Krysmanski 2005), (Nordsiek 2005), (Weilkiens & Rehberger 2002). Das hat

den Vorteil, dass Interessierte (z.B. Mitschülerinnen) sich die Originalquelle

für genau die Behauptung, die ihr aufstellt besorgen können. Wenn ihr jedoch

einen ganzen Abschnitt mit 35 verschiedenen Behauptungen schreibt und dann

darunter 3 Quellen angebt, artet die Überprüfung einer Behauptung in viel

Arbeit aus.

Gerhard,

Marc, 2006, mündl. Mitteilung.

Fischer

Abiturwissen Biologie online

Schülerduden

Biologie, Brockhaus online

Krysmanski, Bernd : Das

Augentierchen Euglena.- Dinslaken, 2005, Online:

http://www.fortunecity.de/lindenpark/hundertwasser/517/Euglena.html, zuletzt abgerufen 1.3.2006.

Quelle

: Weichtiere.at

online Probiert ihre Eure Links eigentlich aus, bevor

ihr sie abgebt?

Richtiges Zitat:

Nordsiek,

Robert: Augen bei Weichtieren.- Die Welt der Weichtiere, Wien, Östereich, 2005,

Online:

http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html, zuletzt abgerufen 1.3.2006.

Schule

2002-Grundstock des Wissens (ECO Verlag)