Pigmentbecherocellen bei Planarien

Einfach entwickelte Tiere, wie die Plattwürmer aus der

Gruppe der Planarien oder die Lanzettfischchen, verfügen über Pigmentbecherocellen oder auf Gutdeutsch Punktaugen.

Diese Augen bestehen aus becherförmig gekrümmten Pigmentzellen (daher

der Name). Ocellen oder Ocelli

ist die Mehrzahl von Ocellus, was aus dem

Lateinischen kommt und „Äuglein“ bedeutet. Ocellen

sind aber keine weiteren zu erklärenden Dinge; so nennt man ganz einfach die

Punktaugen.

In Abb.1 kann man die becherförmig gekrümmten

Pigmentzellen erkennen, nämlich die mit schwarzen Punkten versehenen Vierecke. Ein

Pigmentbecherocellus besteht aus einer Reihe

aneinanderhängender Pigmentzellen, die sichel- bzw. becherförmig gekrümmt sind (vgl.

Abb. 1 die Vierecke mit den schwarzen Punkten (Zellkernen)).

Pigmentzellen sind Zellen die kein oder nur sehr wenig Licht durchlassen; Sommersprossen zum Beispiel sind Zellen mit vielen Pigmenten.

An der Innenseite der Pigmentzellen befinden sich Lichtsinneszellen (Rezeptoren; vgl. „Die homologe Entstehung von Rezeptorzellen). Sie funktionieren wie die Stäbchen im menschlichen Auge und lösen einen elektrischen Impuls aus, der an das Gehirn weitergeleitet wird, wenn ein Lichtstrahl sie trifft. Dazu müssen aber erst die Zellkörper der Rezeptorzellen durchdrungen werden.

Die becherförmig angeordneten Pigmentzellen

lassen Lichtstrahlen jedoch nur aus einem eingeschränkten Bereich durch (nämlich dort wo der Becher offen ist); so kann ein

relativ gutes Richtungssehen gewährleistet werden. Den zu durchdringenden

Zellkörper nennt man Soma (Plural: Somata); ein solches Auge, bei

dem die Somata durchdrungen werden müssen, nennt man invers.

![]() Rezeptoren

(Rezeptorzellen)

Rezeptoren

(Rezeptorzellen)

Licht

Abb.1: Pigmentbecherauge und Richtung des Lichteinfalls,

die lichtundurchlässigen Pigmentzellen (das sind die Zellen mit schwarzem

Viereck) verhindern das Eindringen von Licht von hinten (ca. 280°). Die Lichtsinneszellen

reagieren dementsprechend am heftigsten, wenn das Licht aus der Richtung das gelben Pfeils kommt und genau in die Öffnung des Bechers

leuchtet. (aus Lorenz und

andere 1998, verändert)

In Wirklichkeit sieht das dann etwa so aus:

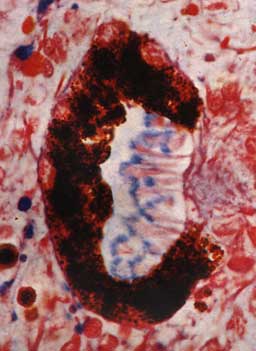

Abb.2: Schnitt durch das Pigmentbecherocellus eines

Plattwurms. (Mikroskopische Aufnahme)

Quelle: http://www.vobs.at/Bio/physiologie/a-augen.htm à online

Trifft das Licht auf die lichtempfindlichen Zellen (Rezeptoren), so wird ein kurzer elektrischer Impuls erzeugt und an das Gehirn weitergeleitet. Jetzt kann der Strudel-, Platt- oder sonstige Wurm einen Lichtfleck sehen. Da die Zellen jedoch nur Hell und Dunkel unterscheiden können, sieht der Wurm nur schwarzweiß.

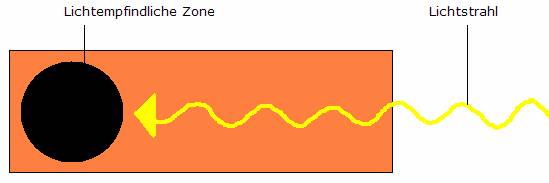

Abb.3: Die Lichtstrahlen müssen die lichtempfindlichen

Zellen (orangenes Rechteck)

durchdringen, bis sie an deren lichtempfindliche Bereiche gelangen. (invers) (Autor Jahr) (Hr. Dr.

Gerhard, 2006)

Er kann jedoch erkennen, woher das Licht kommt wenn er

mehrere Punktaugen besitzt. Jeder Rezeptor „spezialisiert“ sich auf eine

bestimmte Richtung; wenn also der Rechts-Rezeptor einen Impuls empfängt, weiß

der Wurm genau, wo sich die Lichtquelle befindet. Er kann auch Bewegungen sehr

schemenhaft erkennen.

Abb.4: Zur

Erläuterung des Richtungssehens sind hier lediglich die drei Pigmentbecherocellen eines Tieres abgebildet. Während die

Lichtsinneszellen das von rechts kommende Licht (gelber Pfeil) voll

registrieren, werden die Lichtsinneszellen des Auges oben zum Teil und des

Auges rechts komplett durch den Pigmentbecher abgeschirmt. Das Tier erkennt als

die rechte Seite als die hellste und kann sich zum Beispiel nur in diese

Richtung drehen, bis der Pigmentbecherocellus oben

die größte Helligkeit anzeigt. (aus Lorenz und andere 1998, verändert)

Oft verfügen auch Gliederfüßler (Insekten, Tausendfüßler, Krebse,

Entenmuscheln, Spinnen,

Skorpione und Milben) über Punktaugen, obwohl sie zudem noch Komplexaugen

besitzen. Ocellen kommen bei sehr vielen Tierarten

vor; sie sind jedoch unabhängig voneinander (=analog) entstanden.

Eine

Weiterentwicklung der Punktaugen sind die Flach- oder Plattenaugen. Sie treten

hauptsächlich bei Quallen auf. Hier ist zusätzlich eine dicke Hautschicht

vorhanden, die als Linse dient.

Quellen: Lorenz, Katina; Karsa, Hunor S. & Bannwarth, Matthias: Schulversuche für Studierende des Lehramts, Projekt 7, Teil 1: Augentypen im Tierreich.- Universität Tübingen - ZMBP – Pflanzenphysiologie, 1998,

Online:

http://www.uni-tuebingen.de/abot/versuche/vers1.html

Online: http://www.vobs.at/Bio/physiologie/a-augen.htm

Lexikon der Neurowissenschaft,

Online: http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/neuro/1090