Verschiedene

Augentypen

Inhaltsverzeichnis Seite

Das Auge des Menschen:

Aufbau des Augapfels.…………………………………………………………….....1

Sehvorgang (1.) und Schutz (2.) des Auges………………………………………....2

-1.1 Wie sehen wir?

-Kurzbeschreibung-………………………………...........2

-1.2 Der Sehvorgang……………………………………………………...........2

-2.

Schutz des Auges…………………………………………………….........3

Die Netzhaut…………………………………………………………………………..4

Das Facettenauge………….………………………………………………………………….5

Das Lochkameraauge (Blasenauge)…………………………………………………………6

Quellen………………………………………………………………………………………7,8

Aufbau

des Augapfels

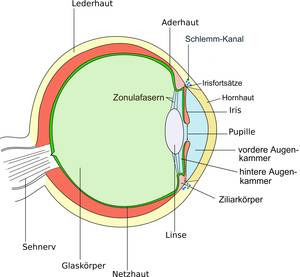

In der Wand des Augapfels besteht aus drei Schichten:

- Die weiße Lederhaut liegt

im hinteren Bereich des Augapfels. An ihr setzen die äußeren Augenmuskeln

an, die das Auge in der Augenhöhle bewegen. Dort wo das Licht ins Auge

eintritt, befindet sich die durchsichtige Hornhaut. Sie wird ständig mit Tränenflüssigkeit befeuchtet.

- Die Aderhaut versorgt die anliegenden Schichten durch Blutgefäße mit

Nährstoffen und Sauerstoff. Nach vorn geht die Aderhaut in den Ziliarkörper über, der der

Aufhängung der Augenlinse und deren Akommodation dient. Der vorderste

Abschnitt der mittleren Augenhaut ist die Regenbogenhaut (Iris). Sie bildet die Pupille und

reguliert den Lichteinfall (Adaptation). Ihre Pigmentierung bestimmt die Augenfarbe.

- Die Netzhaut enthält die

Lichtsinneszellen.(siehe S.4)

Der Innenraum des Augapfels

enthält den Glaskörper, die Linse und die beiden Augenkammern. (Abb. 1)

![]()

-1-

Der Sehvorgang und der Schutz des Auges

1.2 Wie

sehen wir? –Kurzbeschreibung-

Damit wir „Sehen können“, muss das Licht von außen

ungehindert durch das Auge

bis zur Netzhaut gelangen.

Die Aufgabe des Auges besteht darin, die elektromagnetischen

Wellen des Lichtes in

einer Form von Nervenimpulsen an das Gehirn weiter zu

leiten.

In unserem Gehirn entsteht dann das eigentliche Bild.

1.2 Der

Sehvorgang

Sehen ist im physikalischen Sinn die Umwandlung von

elektromagnetischen Wellen

in einen Sinneseindruck. Es handelt sich bei den sichtbaren

Wellen lediglich um

einen sehr kleinen Ausschnitt der elektromagnetischen

Wellen, nämlich

Wellenlängen zwischen 400 und 800 Nanometer (nm).

Der eigentliche Sehvorgang beginnt also in der Netzhaut,

wird über die Sehnerven

weitergeleitet und endet in der Rinde des Hinterhaupthirns.

Im Bereich der Netzhaut

gibt es einen Punkt schärfsten Sehens, der Makula oder

gelber Fleck genannt wird.

Hier liegt die beste und genaueste, die „punktgetreue“

Weiterleitung zum Gehirn

vor. Die Augen bilden jeden Gegenstand, den wir sehen

unterschiedlich ab, da sie in

unterschiedlichen Achsen arbeiten. Durch die Vermittlung von

Gehirnanteilen in der

Sehrinde im Hinterkopfbereich werden diese beiden

unterschiedlichen Bilder

verknüpft, so dass wir den Eindruck haben, nur ein Bild zu

sehen.

Durch das beidäugige Sehen wird die räumliche Wahrnehmung

vermittelt.

Einäugiges Sehen, das z.B. nach Verlust eines Auges

eintreten kann, vermittelt nur

eine flächenhafte Wahrnehmung ohne räumliches Sehen.

Beim Sehvorgang, bilden die Hornhaut, das Kammerwasser, die

Linse

und der Glaskörper ein System lichtbrechender Medien, die

als Sammelapparat die

auf das Auge treffenden Lichtstrahlen vereinen und auf die

Netzhaut bündeln.

Das Auge lässt sich also mit einer photographischen Kamera

vergleichen, wobei der lichtempfindliche Film der Netzhaut im Auge entspricht.

Die Regenbogenhaut mit der erweiterbaren und verengbaren Pupille entspricht der

Funktion der Blende bei der Kamera, wobei die elastische Linse normalerweise dafür

verantwortlich ist, dass das Bild genau auf die am meisten mit Nervenzellen

ausgestattete Stelle der Netzhaut trifft.

Die Linse erzeugt dabei ein umgekehrtes, verkleinertes Bild.

Das Gehirn dreht die

Bilder dann in Echtzeit um. Dabei vollbringt das Gehirn

Höchstleistungen, denn es

vergleicht sämtliche Bilder mit bereits abgespeicherten

Informationen in

Sekundenbruchteilen.

Sehen ist daher mehr als nur die optische Abbildung von

Gegenständen auf der

Netzhaut.

-2-

2.Schutz des

Auges

Dem Schutz des Auges dienen die Tränenflüssigkeit, die

Augenlider, die Wimpern und die Augenbrauen

Tränen, eine salzhaltige Flüssigkeit, werden von den

Tränendrüsen ausgeschieden.

Die Tränendrüsen liegen oberhalb des Auges im Nasenbereich.

Die Tränenflüssigkeit

hält die Hornhaut feucht und schützt gleichzeitig das Auge

vor Infektionen. Jeweils

ein kleiner Kanal am oberen Ende des Tränenbeines, eines zur

Augenhöhle

führenden Knochens, nimmt die überschüssige

Tränenflüssigkeit auf und führt sie in

den Nasenraum, wo sie abfließen kann. An den äußeren

Augenwinkeln liegt jeweils

eine Tränendrüse, die den vorderen Teil des Augapfels mit

ihrem salzigen Sekret

feucht hält.

Die Tränenflüssigkeit wird bei jedem Lidschlag über den

Augapfel verteilt und spült

kleine Staubteilchen und andere Fremdkörper weg.

Normalerweise schließen sich

die Augenlider beim Menschen etwa alle sechs Sekunden

reflexartig, aber wenn

Staub ins Auge gelangt, blinzelt man häufiger, und dabei

wird mehr Tränenflüssigkeit

gebildet.

Bakterien und andere Mikroorganismen sowie kleinere

Fremdkörper werden auf

diese Weise ständig aus dem Auge gespült. Größere

Fremdkörper lösen verstärkten

Tränenfluss aus. Die Tränen können nicht mehr vollständig

von den Tränenkanälen

absorbiert werden und es kommt zum Abtropfen der Tränen über

den Augenrand,

meist zusammen mit dem Fremdkörper.

Dem Schutz der Augen dienen noch weitere anatomische

Strukturen, die selbst nicht

zum Augapfel gehören. Am wichtigsten sind die Augenlider,

zwei Hautfalten oben

und unten am Auge. Sie können durch Muskeln geschlossen

werden und bilden

dann eine Schutzschicht gegen zu starkes Licht und

mechanische Verletzungen. Die

Wimpern, Reihen kurzer Haare an beiden Augenlidern, halten

Staubteilchen und

Insekten bei teilweise geschlossenen Augenlidern fern. An den

Lidrändern liegen die

Meibom-Drüsen, diese produzieren ein fettähnliches Sekret,

welches die Augenlider

und Wimpern geschmeidig hält. Auch die Augenbrauen dienen

dem Schutz der

Augen: Sie nehmen Schweiß oder Regen auf und leiten ihn ab,

damit keine

Flüssigkeit in die Augen läuft.

-3-

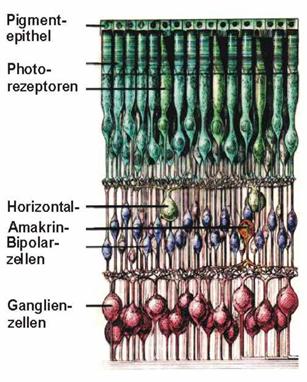

Die Netzhaut

Die Netzhaut (auch Retina genannt) ist eine Schicht von Nervengewebe an der hinteren Innenseite des Auges von Menschen, anderen Wirbeltieren und einigen Tintenfischen. In ihr wird das auftreffende Licht, nachdem es die Hornhaut, die Linse und den Glaskörper durchquert hat, in Nervenimpulse umgewandelt.

Durch das Mikroskop erkennt man auf der Netzhaut eine Schichtung, die durch abwechselnd zellkernreiche und -arme Lagen gebildet wird. Die Schichten besitzen verschiedene Zelltypen.

Die Nervenzellen der Netzhaut lassen sich in drei Gruppen gliedern (Abb.2):

•Die lichtempfindlichen oder

fotorezeptiven Zellen (Fotorezeptoren), welche das eintreffende Licht in

Nervenimpulse umwandeln. Dazu gehören die Stäbchen (für Wahrnehmung von hell

und dunkel zuständig) und Zapfen (für Wahrnehmung von Farben zuständig). In der

Netzhaut des Menschen gibt es ca. 125 Millionen Stäbchen und 6 Millionen

Zapfen. Auf jedem Quadratmillimeter befinden sich ungefähr 140000 Sehzellen.

•Die lichtempfindlichen oder

fotorezeptiven Zellen (Fotorezeptoren), welche das eintreffende Licht in

Nervenimpulse umwandeln. Dazu gehören die Stäbchen (für Wahrnehmung von hell

und dunkel zuständig) und Zapfen (für Wahrnehmung von Farben zuständig). In der

Netzhaut des Menschen gibt es ca. 125 Millionen Stäbchen und 6 Millionen

Zapfen. Auf jedem Quadratmillimeter befinden sich ungefähr 140000 Sehzellen.

•Die Interneurone, welche die erzeugten Impulse einer ersten Verarbeitung innerhalb der Netzhaut unterziehen (Horizontalzellen, Bipolarzellen und Amakrinen Zellen).

![]() •Die Ganglienzellen, welche die verarbeiteten

Informationen an die nächste Schaltstelle außerhalb der Netzhaut weiterleiten.

•Die Ganglienzellen, welche die verarbeiteten

Informationen an die nächste Schaltstelle außerhalb der Netzhaut weiterleiten.

Das Pigmentepithel versorgt die Fotorezeptoren mit Nährstoffen und hilft ihnen bei der Regeneration. Es bildet auch die Trennschicht zwischen Netzhaut und Aderhaut und dient als Schutz vor dem Eintreten von Blut aus der stark durchbluteten Grenzschicht der Aderhaut.

Die Stelle des schärfsten Sehens ist der gelbe Fleck. Im Bereich des gelben Flecks besitzt die Netzhaut die größte Auflösung, wie man sie zum Beispiel beim Lesen benötigt, d.h. dort ist die größte Anzahl an Zapfen auf der Netzhaut (ca. 300000 Zapfen). Es befinden sich keine Stäbchen im gelben Fleck.

Dort wo der Sehnerv im hinteren Teil des Auges anfängt, gibt es weder Stäbchen noch Zapfen, dieser Punkt wird deshalb auch blinder Fleck genannt.

-4-

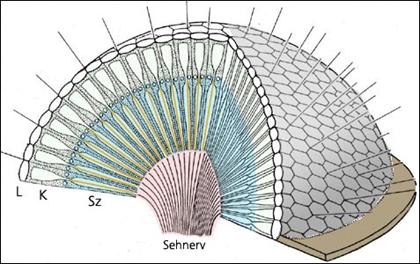

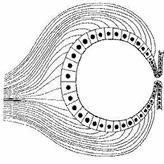

Das Facettenauge

Das Facettenauge oder auch Komplexauge genannt, kommt bei

den Insekten,aber auch bei den Gliederfüßer vor. Es besteht aus mehreren,

sechseckigen Einzelaugen. Dadurch, dass das Facettenauge halbkugelförmig ist,

siehe Abb. 3, kann jedes Auge in eine etwas andere Richtung sehen und

ermöglicht eine Rundumsicht von ca. 270°.

![]()

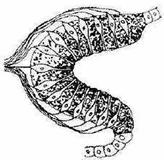

![]() Jedes

Einzelauge, auch genannt Ommatidium, siehe Abb. 4, besteht aus einer

Chitinlinse und einem Kristallkegel, diese dienen zur Lichtbrechung und fokussieren

das Licht in der Mitte des Ommatidium. Schräg einfallendes Licht erreichen die

Sehzellen nicht. Unter dem Kristallkegel folgt ein Bündel von acht

Sinneszellen, die zusammen den Sehstab des Rhabdom, siehe Abb. 4, bilden. Im

Zentrum dieser Sinneszellen liegen die lichtempfindlichen Rhabdomere. Die

Pigmentzellen dienen zur Abschirmung von anderen Sinneszellen; sie trennen aber

auch die Ommatidien untereinander.

Jedes

Einzelauge, auch genannt Ommatidium, siehe Abb. 4, besteht aus einer

Chitinlinse und einem Kristallkegel, diese dienen zur Lichtbrechung und fokussieren

das Licht in der Mitte des Ommatidium. Schräg einfallendes Licht erreichen die

Sehzellen nicht. Unter dem Kristallkegel folgt ein Bündel von acht

Sinneszellen, die zusammen den Sehstab des Rhabdom, siehe Abb. 4, bilden. Im

Zentrum dieser Sinneszellen liegen die lichtempfindlichen Rhabdomere. Die

Pigmentzellen dienen zur Abschirmung von anderen Sinneszellen; sie trennen aber

auch die Ommatidien untereinander.

Das Insekt setzt sich ein Bild der Umgebung aus einzelnen

Bildpunkten zusammen. Je mehr Einzelaugen ein Facettenauge bilden, umso feiner

und genauer wird das Bild. Die Anzahl der Ommatidien hängt von der Tierart ab,

ein Ohrwurm z. B. hat nur 270 Einzelaugen, eine Libelle aber, die schnell im

Flug reagieren muss, hat bis zu 28 000 Ommatidien.

Das Insekt kann andere Gefahren früh genug wahrnehmen, da das Komplexauge bis

zu 250 Bilder pro Sekunde unterscheidet. Das Auge des Menschen dagegen

unterschiedet nur 24 Bilder pro Sekunde.

![]()

-5-

Das Lochkameraauge (Blasenauge)

Definition: Das Blasenauge ist eine Weiterbildung des Grubenauges (Komplex-;

Pigmentbecher-; Flach-;

Gruben- und Lochkameraauge).

Das Lochkameraauge hat sich, ähnlich wie das Grubenauge, bis auf ein kleines Sehloch blasenförmig gewölbt (hierher kommt auch der Name „Blasenauge“).

Die Weiterbildung des Lochkameraauges ist dann das

Linsenauge.

![]()

![]()

Funktion: Das Sehloch funktioniert bei diesem Auge wie eine Blende. Es lässt feine

Lichtstrahlen

hindurch und produziert diese auf die Netzhaut. Dadurch

ist dem Tier ein Bildsehen, wenn auch über Kopf, möglich. Allerdings gibt es

hierbei

einen kleinen Nachteil. Wenn das Loch sehr klein ist, ist

zwar das Bild sehr scharf,

jedoch fällt immer weniger Licht in das Auge. Das Tier kann also schlecht Hell-

Dunkelsehen. Dafür ist jedoch das Bewegungs- und Richtungssehen voll

ausgeprägt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass, je mehr Rezeptoren (Sinneszellen)

erregt werden, man die Entfernung besser einschätzen kann.

Beispiele: Das Blasenauge kommt sehr häufig bei

Muscheln, Schnecken, Hohltieren und Ringelwürmern vor. Ein Beispiel dafür wäre

der Nautilus.

-6-

Quellenverzeichnis

Altenhofer, E. (03.2002)

Online:

http://www.faunistik.net/DETINVERT/MORPHOLOGY/LICHTSINNESORGANE/ommatidium_aufbau01.html

Zuletzt abgerufen: 10.01.2007

Aubeck, Dr.

Heinz It al. (1999): „Großes farbiges Schülerlexikon“, Sonderausgabe Trautwein

Lexikon – Edition, © Verlag München – 7205, S.51

Claus, Roman (1994): „Natura- Biologie für Gymnasien Band2“, Stuttgart

Duden (2004): Auge und Sehvorgang, Bibliographisches

Institut & F.A Brockhaus AG, Mannheim und Duden PAETEC, Berlin,

Online: http://www.schuelerlexikon.de/SID/05b17a6b9ceb610a78a9478a03be281f/search.php?page=0&anfrage=auge

Zuletzt abgerufen: 14.01.2007

Frey, Hans Dieter

(25.01.1998),Universität Tübingen - ZMBP – Pflanzenphysiologie, Universität

Salzburg - Didaktik der Bio- und Geowissenschaften,

Online: Schulversuche

für Studierende des Lehramtes, Projekt 7 ; Teil 1 : Augentypen im Tierreich

www.uni-tuebingen.de/abot/versuche/vers1.html

Zuletzt abgerufen: 20.12.2006

Frings, Stephan, Uni Heidelberg, Abt. Molekulare Physiologie,

Juni 2003 (Abb.1, S.3)

Online:

http://www.sinnesphysiologie.de/hvsinne/auge/reti.jpg

Zuletzt abgerufen: 16.12.2006

Hedderich, Julia (2004)

Online:

http://freenet-homepage.de/biologie-web/evolution/krebse.htm

Zuletzt abgerufen: 10.01.2007

Herder-Lexikon Biologie

(1994), Spektrum Akademischer Verlag

Hubel, D.H.,

Heidelberg (1990), „Lexikon der

Neurowissenschaft:Auge und Gehirn.

Neurobiologie des Sehens“

Kosmeier, D. (1998)

Online:

http://www.hornissenschutz.de/augen-antenne-mundwerkzeuge.htm

Zuletzt abgerufen: 10.01.2007

Langer, Ziegler: "Biologie", 2001 (Springer-Verlag)

Online:

http://www.vobs.at/Bio/physiologie/a-augen.htm

Zuletzt abgerufen: 10.01.2007

Mallot, Wiesbaden

(1998) H.A.: „Sehen und die

Verarbeitung visueller Information“

Michelson, Prof. Dr. Georg, Universität Erlangen-Nürnberg, e-Eyecare

(2000) Anatomie und Sehfunktion des Auges – wie funktioniert das Auge- Online

Journal of Ophthalmology

Online: Journals of

Ophthalmology

http://patinfo.onjoph.com/content/master.php?ARTICLE_ID=303&JOURNAL_ID=5&CATEGORY_ID=19&VIEW=article

Zuletzt abgerufen: 14.01.2007

Rohner, A. (04.2005)

Online:

http://www.webmuseum.ch/Natur/Bienen/bi_kopf3.cfm

Zuletzt abgerufen: 10.01.2007

Röhler, R., Berlin (1995) „Sehen und Erkennen. Psychophysik des Gesichtssinnes“

Shilo, S., Frankfurt a.M (1996)“Vom Licht zur Sicht. Die Evolution des Sehens“

Online:

www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/neuro/1090

Zuletzt abgerufen: 20.12.2006

Wendel, Andrea, Planet- Wissen

(2006): Sehen – Aufbau und Funktion – wie sehen wir, WDR, SWR, BRalpha

Online: Planet Wissen –Sehen

http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,ED53B22E18B1708DE0340003BA5E0905,,,,,,,,,,,,,,,.html

Zuletzt abgerufen: 14.01.2007

Wikipedia

Online: Wikipedia- Netzhaut/ Auge

http://de.wikipedia.org/wiki/Netzhaut

http://de.wikipedia.org/wiki/Auge

Zuletzt abgerufen: 16.12.2006