Sehfehler

Inhalt:

Altersweitsichtigkeit

Sehschärfe

Laser Operationen in der Augenheilkunde

Brillen und Kontaktlinsen

Augenkrankheiten

Literaturverzeichnis

Die Altersweitsichtigkeit wird im Medizinischen auch als „Presbyopie“ bezeichnet. Die Altersweitsichtigkeit ist der Verlust am Akkomodationsvermögen.

Akkomodation bedeutet, dass die elastische Linse sich von selbst wölbt. Die Zonulafasern spannen sich an, der Ringmuskel erschlafft, dadurch flacht die Linse ab. Weit entfernte Gegenstände erscheinen dadurch scharf auf der Netzhaut. Spannt sich der Ringmuskel, auch Ziliarmuskel genannt, an, erschlaffen die Fasern und die Linse wölbt sich. Dieser Vorgang erhöht die Brechkraft des Auges und nahe Gegenstände lassen sich fokussieren. Diese Fähigkeit nennt man Akkomodationsvermögen.

Mit zunehmendem Alter rückt der Nahpunkt immer weiter in die Ferne. Ab dem zehnten Lebensjahr beginnt die Linse unlösliche Eiweiße einzulagern. Diese Einweiße führen dazu, dass der Linsenkern von Jahr zu Jahr zäher wird. Die Linse kann sich bei Akkomodation immer weniger krümmen. Durch diesen Elastizitätsverlust der Linse wird es zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr schwerer Gegenstände in der Nähe zu fokussieren. Diese Form der Sehschwäche kann mit einer Brille korrigiert werden.

(Psychembel 2002, Schlagwort: Presbyopie , Markus

Bartschneider 2006, Netdoktor1)

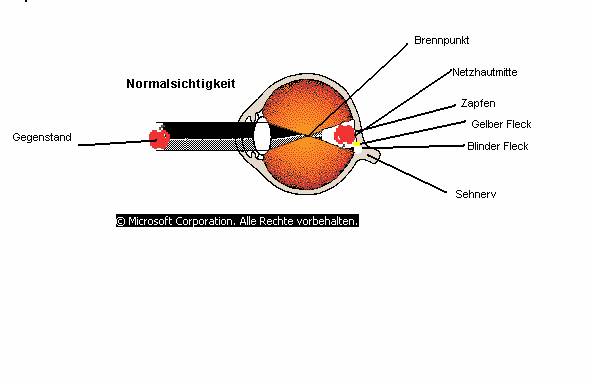

Die zentrale Sehschärfe wird im Medizinischen auch als „Visus“ bezeichnet. Der Visus ist die Fähigkeit des Auges, zwei nah beieinander liegende Punkte getrennt voneinander wahrzunehmen. Der Ort, an dem die Sehschärfe bestimmt wird, ist die Netzhautmitte, wo im Punkt des schärfsten Sehens (Fovea centralis oder auch Gelber Fleck) die Zäpfchen für die Sehschärfe zuständig sind.

(aus Wikipedia

XXX)

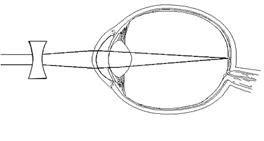

Aus physikalischer Sicht wird ein Gegenstand für uns sichtbar, wenn das von einer Lichtquelle (z.B. Sonne, Lampe) ausgestrahlte Licht von diesem Gegenstand reflektiert wird. Diese reflektierten Lichtstrahlen werden in der Linse des Auges gebündelt, sodass auf der Netzhautmitte ein scharfes Bild entsteht. Das entstandene Bild steht auf dem Kopf. Die Lichtstrahlen treffen auf die Zapfen der Netzhaut. Die Informationen, die bei jedem Zapfen entstehen, so genannte elektrische Nervenimpulse, werden im gelben Fleck gesammelt und über den blinden Fleck an das Gehirn weitergeleitet. Dort entsteht das richtige Bild. (Abb1)

Damit man Gegenstände in der Nähe und in der Ferne scharf erkennen kann, wird die Linse gespannt oder gekrümmt. Um in der Nähe scharf zu sehen, wird der Ziliarmuskel angespannt und die Zonulafasern erschlaffen. Die Linse krümmt sich. Um Gegenstände in der Ferne scharf sehen zu können, erschlafft der Ziliarmuskel und die Zonulafasern spannen sich an. Die Linse wird flacher.

Um einen Gegenstand original- und detailgetreu erkennen zu können, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal muss das Objekt ausreichend groß sein und zweitens einen genügend hohen Kontrast aufweisen können. Ist dies nicht der Fall, kann das Auge den Gegenstand nicht mehr erkennen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir tagsüber die Sterne am Himmel nicht sehen können, obwohl sie vorhanden sind, weil der Kontrast zu gering ist.

Um einen Gegenstand wirklich genau zu erkennen, müssen wir immer den Blick direkt auf ihn richten. Wenn der Gegenstand weiter am Rand unseres Blickfeldes liegt, dann sehen wir ihn nur noch unscharf.

Durch ständige kleine Augenbewegungen sorgen die Augen von sich aus dafür, dass immer wieder andere Bereiche der Umgebung scharf abgebildet werden. Am Ende aber setzt das Gehirn die verschiedenen Informationen zu einem Bild zusammen, das uns einheitlich farbig und scharf erscheint.

(von Dörring-Coen 2006/ Netdoktor2)

Auf der Bild 1 sieht man den Querschnitt eines Auges, das gerade einen Gegenstand fokussiert.

Abb1: Der Apfel reflektierten

Lichtstrahlen, die in der Linse des Auges gebündelt werden, sodass auf der

Netzhautmitte ein scharfes Bild entsteht. Das entstandene Bild steht auf

dem Kopf. Die Lichtstrahlen treffen auf die Zapfen der Netzhaut. Die

Informationen, die bei jedem Zapfen entstehen, die so genannte elektrische

Nervenimpulse, werden im gelben Fleck gesammelt und über den blinden Fleck

an das Gehirn weitergeleitet. Dort entsteht das richtige Bild.

Bild 1: Titel des Bildes, aus: Microsoft Corporation 2000, Suchbegriff: Auge.

Heutzutage ist der

Laser eine wichtige Methode in der modernen Augenheilkunde, er schneidet,

verödet, schweißt und schleift auf einen Viertelmikrometer

genau.

Laser

Der Laser heißt mit vollem Namen Light amplification by stimulated emission of radiation). Man kann zwei Arten unterscheiden:

1. Der Excimer – Laser, ein Kaltlichtlaser, der punktgenaues Arbeiten ermöglicht. Durch den hohen Druck der Laserenergie wird das Gewebe zerstört und verdampft.

2. Der Holmium – Laser, ein Hitzelaser, der durch Hitze die Kollagenfasern des Hornhautgewebes zum Schrumpfen bringt.

Laser in der heutigen Augenheilkunde – eine Übersicht

- Behandlung von Fehlsichtigkeiten

- Brille und Kontaktlinse sind danach überflüssig

- Lasertherapie des Grünen Stars (Glaukom)

- Alternative nach Versagen der Medikamente

- Minimalinvasive Therapie

- die getrübte

Augenlinse wird durch eine Kunstlinse ersetzt, zuvor wird sie

durch den Laser verflüssigt

- Laserbehandlung gegen Netzhauterkrankungen

- Alternative zu der Operation am „offenen Auge“ durch ein Skalpell

- Anhalten von diabetischen Netzhauterkrankungen

- kann weitere Augenveränderungen durch Diabetes stoppen

(vgl. Butz 2003)

Laser - Operation

Eine Laser - Operation kommt nur für Patienten in Frage, auf die folgendes zutrifft:

- mindestens 20 Jahre alt (Wachstum ist abgeschlossen)

- eine seit längerem unveränderte Fehlsichtigkeit

- Unverträglichkeit Kontaktlinsen und Brillen gegenüber

- gesund

- keine Augenkrankheiten (z.B. Glaukom), Rheuma, Diabetes & chronische Hautkrankheiten, keine Wundheilungsstörungen

- sich der Risiken bewusst ist

Laser – Operationen werden vor allem bei Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung angewandt. Es gibt dabei zwei Verfahren, einmal das Hornhautverfahren, bei dem an der Hornhaut operiert wird, und zweitens das Linsenverfahren, bei dem an der Linse operiert wird bzw. eine Kunstlinse eingesetzt wird.

Je nach dem kann von mehr als –20,0 dpt. bis über +8,0 dpt. operiert werden. Dabei kommt es aber darauf an welches Verfahren man auswählt, denn es gibt etliche Formen der Laser – OP, die unter die zwei oben genannten Verfahren fallen. Eine Operation kann zwischen 1000€ und 2200€ kosten und sollte nur bei Spezialisten durchgeführt werden.

Wie bei jeder anderen Operation auch können bei einer Laser – OP Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel:

- trockenes Auge

- Restfehlsichtigkeit nach der Operation

- instabile Hornhaut

- erhöhte Blendempfindlichkeit

Vor einer Laser - Operation wird der Patient

aber über die Risiken aufgeklärt. Dazu sollte vor der Operation ein sorgfältiger

Augentest sowie gute Aufklärung durchgeführt werden. Grundsätzlich

problematisch ist das Lasern während der

Schwangerschaft und der Stillzeit sowie bei Augenkrankheiten und bei akuten

Allergien.

(aus Lanner 2001, Butz 2003, Huber & Lackner 2001)

Bild1: Beispiel Kurzsichtigkeit – Das Bild ist im

Vordergrund scharf zu sehen, während es im Hintergrund jedoch unscharf ist (aus unbekannt1).

Kurzsichtigkeit

- Bei der Kurzsichtigkeit

oder Myopie (von griechisch: myein - (die Augen) schließen, Opia - die Sicht) kann man weit entfernte Objekte

schlechter sehen als nahe gelegene.

- Myopie ist eine

Form der Fehlsichtigkeit,

bei der der Fokus

schon vor der Netzhaut

liegt, das heißt, dass das Bild schon vor der Netzhaut entsteht. Sie ist somit

das Gegenteil der Hyperopie

(Weitsichtigkeit)

- Es gibt zwei

Formen der Kurzsichtigkeit : Die Brechungsmyopie

bei normaler Augapfellänge, aber zu starker Brechkraft, und die Achsenmyopie bei normaler Brechkraft, aber zu langem

Augapfel. Beide Ursachen sind genetisch bedingt.

- Eine Achsenmyopie ist viel häufiger als eine Brechungsmyopie.

Sie wird meist rezessiv vererbt. Die Achsenmyopie

entwickelt sich besonders in den ersten 30 Lebensjahren.

- Es kommt dabei zu

einer übermäßigen Verlängerung des Augapfels. Die Bedeutung äußerer Einflüsse,

wie zum Beispiel intensive Naharbeit oder viel Lesen, vor allem bei schlechtem

Licht, ist für die Entstehung mit verantwortlich. Neuere Untersuchungen zeigen

auch, dass eine schlechte Bildqualität auf der Netzhaut die Entwicklung der

Kurzsichtigkeit fördert.

- Die Brechungsmyopie kann durch eine vermehrte Krümmung der

Hornhaut oder der Linse, aber auch durch eine Erhöhung der Brechzahl der Linse

wegen Trübungen des Linsenkerns entstehen.

Bild

2: Brennpunkt vor der Netzhaut - Das Bild entsteht vor der Netzhaut,

da der Augapfel zu lang ist. Gegenstände in der Nähe können scharf gesehen

werden, mit zunehmender Entfernung werden Bilder jedoch unscharfer. (aus unbekannt2)

Bild

2: Brennpunkt vor der Netzhaut - Das Bild entsteht vor der Netzhaut,

da der Augapfel zu lang ist. Gegenstände in der Nähe können scharf gesehen

werden, mit zunehmender Entfernung werden Bilder jedoch unscharfer. (aus unbekannt2)

Autor: Wikipedia

2006a

Bild 3: Beispiel

Weitsichtigkeit – Der Hintergrund

des Bildes ist völlig scharf, während jedoch der Vordergrund nur verschwommen

zu erkennen ist. (aus unbekannt3)

Weitsichtigkeit

- Bei der in

der Umgangssprache Weitsichtigkeit genannten Übersichtigkeit, Hyperopie oder Hypermetropie ist der Augapfel

entweder zu kurz oder die Brechkraft

des Auges ist zu schwach. Kombinationen aus beidem sind ebenfalls möglich

- Dies führt dazu,

dass die Bildlage nicht auf der Netzhaut, sondern dahinter ist. Dadurch sieht

das Gehirn

unscharf.

- Durch Änderung

der Brechkraft

der Augenlinse kann die Weitsichtigkeit in jüngeren Jahren ausgeglichen werden.

Diese Fähigkeit geht aber mit zunehmendem Lebensalter (ab ca. 45) verloren und

endet mit der Alterssichtigkeit. Dann ist eine Lesebrille notwendig, um die fehlende Brechkraft zu

ergänzen.

- Übersichtigkeit

kann mit augenoptischen Mitteln (Brille, Kontaktlinsen)

korrigiert werden. In den letzten Jahren ist auch eine Behandlung mit einem

chirurgischen Eingriff durch Refraktive Chirurgie möglich geworden.

Bild

4: Brennpunkt hinter der Netzhaut - Das Bild entsteht hinter der

Netzhaut, da der Augapfel zu kurz ist. Gegenstände in der Ferne können dadurch

trotzdem scharf gesehen werden, je näher der Gegenstand jedoch rückt, desto

unscharfer wird er. (aus

unbekannt4)

Bild

4: Brennpunkt hinter der Netzhaut - Das Bild entsteht hinter der

Netzhaut, da der Augapfel zu kurz ist. Gegenstände in der Ferne können dadurch

trotzdem scharf gesehen werden, je näher der Gegenstand jedoch rückt, desto

unscharfer wird er. (aus

unbekannt4)

Autor: Wikipedia 2006b

Brillen

- Als Brillengläser

bezeichnet man Linsen für Sehhilfen aus Glas oder Kunststoff. Sie werden von

der optischen Industrie hergestellt. Der Augenoptiker

arbeitet die Brillengläser in die Brillenfassung ein. Ein Brillenglas hat eine optische Wirkung. Die

Brechkraft einer Brillenlinse wird Dioptrie (dpt) genannt.

- Es gibt so

genannte Plusgläser oder auch positive Gläser (sphärische Gläser). Mit

diesen Gläsern wird Hyperopie

(Übersichtigkeit, Weitsichtigkeit) korrigiert, da das Auge einen zu

geringen Brechwert besitzt. Diese Gläser haben eine sammelnde Wirkung und bekommen als Vorzeichen ein Plus (z.B. +0,75 dpt).

- Minusgläser sind negative Gläser (sphärische Gläser).

Damit wird Myopie (Kurzsichtigkeit) korrigiert, da in diesem Fall das

Auge einen zu hohen Brechwert besitzt. Diese Gläser haben eine zerstreuende Wirkung und bekommen als Vorzeichen ein Minus (z.B. -1,25 dpt).

- Außerdem gibt es

kombinierte Plus-Minus-Gläser, um alterssichtige Kurzsichtige zu korrigieren.

Das Plusglas ist dabei im unteren Teil des (meistens größeren)

Minus-Brillenglases eingelassen. Sind die Übergänge nicht sichtbar, spricht man

von Gleitsichtglas.

- Bei starker Kurzsichtigkeit wird durch eine Brille das gesehene verkleinert im vergleich zu einem

Normalsichtigen). Im Gegenzug wird

bei starker Weitsichtigkeit

das Gesehene vergrößert (gegenüber einem Normalsichtigen) also das Gesichtsfeld verkleinert. In allen Fällen

gibt es eine Beschränkung des Sehfelds durch den Brillenrand, und die Augen

können nicht ganz den natürlichen Bewegungsmustern

folgen.

Bild5: Sehfehler bei

Weitsichtigkeit(aus

unbekannt5) Bild6: Korrigierte

Weitsichtigkeit – Sehfehler korrigiert durch eine Sammellinse (plus Gläser)

(aus unbekannt6)

Bild7: Sehfehler bei

Kurzsichtigkeit (aus

unbekannt7) Bild8: Korrigierte

Kurzsichtigkeit – Sehfehler korrigiert durch Zerstreuungslinse (minus

Gläser) (aus

unbekannt8)

Autor: Wikipedia 2006c

Kontaktlinsen

Bild9: weiche

Kontaktlinse (aus

unbekannt9)Bild10: Kontaktlinse auf

dem Auge aufliegend (aus

unbekannt10)

1.Formstabile/harte Kontaktlinsen

- 1976 kamen die ersten

sauerstoffdurchlässigen, harten Kontaktlinsen auf den Markt. Durch

Weiterentwicklung der Kunststoffe gibt es

heute hochgasdurchlässige, hartflexible Linsen mit einer ca. zwei- bis

siebenmal höhere Gasdurchlässigkeit als weiche Kontaktlinsen

- Der Durchmesser der Linse liegt zwischen 8 und 10 mm. Sie schwimmen beweglich auf einem Tränenfilm. Daher gibt es ein geringeres Risiko der Schädigung des Auges, da das Auge besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden kann. Durch die heute aktuellen Linsen-Materialien geht ein sehr großer Teil des Nährstofftransports auch durch das Linsenmaterial hindurch: die Hornhaut wird besser mit Nährstoffen versorgt - selbst besser als das bei den weichen Linsen möglich ist.

- Durch verbesserte Messmethoden und

intelligentere Formgestaltung der Linsen sowie komfortablere Materialien ist

die Verträglichkeit verbessert worden. Durch Alterungsprozesse an der Linse

kann sich die Linse aber verformen und die Hornhaut schädigen: das Tragen überalterter Linsen

sollte vermieden werden.

- Fazit: die heutigen formstabilen Linsen sind längst nicht mehr hart sondern haben an Komfort und Verträglichkeit gewonnen. Formstabile Linsen sind den "weichen" Linsen heute in vielen Punkten überlegen.

2.Weiche Kontaktlinsen

- Weiche Kontaktlinsen (seit 1971) sind flexibel und passen sich der Form der Hornhaut an.

- Der Durchmesser liegt zwischen 12 und 16 mm, der Linsenrand liegt daher auch bei geöffnetem Auge unter dem Lidrand. Dadurch und durch die fast direkte Haftung auf der Augenoberfläche sitzen sie fester im Augeund das Verlustrisiko, z. B. bei Wassersport ist geringer.

- Viele Menschen finden das Tragen weicher Linsen angenehmer als das harter Kontaktlinsen. Das Risiko von Schädigungen des Auges durch Ernährungsstörungen, Ablagerungen auf der Linse, Sauerstoffmangel oder Schadstoffen im Wasseranteil der Linse ist aber höher als bei harten Linsen.

- Eine besondere Form der weichen Kontaktlinsen sind die Tageslinsen bzw. Tages-Kontaktlinsen. Sie werden einmalig benutzt und danach entsorgt.

- Durch die Weiterentwicklung weicher Kontaktlinsen, besonders bei der verbesserten Sauerstoffdurchlässigkeit bei den sogenannten Silikon-Hydrogel-Linsen, einer Erfindung des tschechischen Chemikers Otto Wichterle, werden inzwischen auch Kontaktlinsen angeboten, die mehrere Tage und Nächte getragen werden können. Erst nach dreißig Tagen müssen die Linsen gegen neue ausgetauscht werden. Allerdings raten Ärzte von einem ständigen Tag und Nachttragen ab, da sie darin eine gesundheitliche Gefährdung für die Augen sehen

- Linsen zur Korrektur von Kurzsichtigkeit sind physikalisch bedingt am Rande dicker als in der Mitte und daher bei hohen Stärken gewöhnungsbedürftiger

- Linsen zur Korrektur von Weitsichtigkeit werden zum Rand hin dünner. Bei starker Kurzsichtigkeit bieten Kontaktlinsen den Vorteil, dass das Gesehene aufgrund des direkten Sitzes auf dem Auge, anders als bei einer Brille, nicht verkleinert wird. Dadurch wird mit einer Kontaktlinse i.A. eine bessere Korrektur des Sehfehlers erzielt.

- Auch wird bei starker Weitsichtigkeit das Gesehene nicht vergrößert, gegenüber einem Normalsichtigen also das Gesichtsfeld nicht verkleinert.

- Risiken und Nebenwirkungen: Eine falsche Kontaktlinse reduziert die Versorgung der Hornhaut mit Nährstoffen, es besteht dadurch ein größeres Risiko, einen Infekt zu bekommen, die Hornhaut quillt auf, es kann zu dauerhaften Trübungen der Hornhaut kommen oder es tritt eine Überempfindlichkeit auf. Es werden keine Linsen mehr vertragen.

Autor: Wikipedia 2006

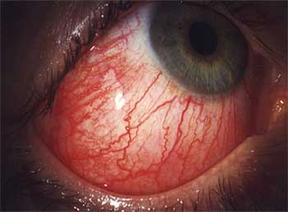

Die Bindehautentzündung

Die

Bindehautentzündung oder „Konjunktivus“ ist die

häufigste Erkrankung des Auges überhaupt. Sie kann durch von außen kommende

oder – viel seltene – von innen stammende Reize entstehen.

Die Ursachen können allergische Reaktionen wie bei Heuschnupfen, Entzündungen durch Fremdkörper, Augentrockenheit, reizende Substanzen, die ins Auge gelangen, oder übertragbare Formen, die durch Bakterien und Viren ausgelöst werden, sein. Manchmal ist die Bindehautentzündung auch Symptom einer zugrund liegenden rheumatischen Erkrankung.

Die Symptome der Bindehautentzündung sind ein „rotes Auge“, Fremdkörpergefühl, Jucken, Brennen und verstärkte Sekretion mit Verkleben der Augenlider am Morgen. Lichtempfindlichkeit und stärkere Schmerzen deuten auf die Beteiligung der Hornhaut hin.

Abb. 1: Das stark gerötete Auge bei einer

Bindehautentzündung (aus: siehe Literaturverzeichnis)

Abb. 2 (aus: siehe Literaturverzeichnis)

Die Lage der Bindehaut macht sie besonders empfänglich für Reize und Keime von außen. Für Keime ist sie die Eintrittspforte in den Körper.

Die Bindehaut wird meistens als eine milde Erkrankung gesehen, da die Blutversorgung, die hohe Reaktionsfähigkeit auf Entzündungen, der reiche Besatz an immunkompetenten Zellen und die Abwehrenzyme der Tränenflüssigkeit die wichtigsten Vermittler einer guten Abwehrfunktion sind. Doch es können auch schwere Formen auftreten, die das gesamte Auge und damit das Sehvermögen bedrohen.

Die Bindehautentzündung wird je nach Ursache mit antibiotischen, antiallergischen, kortisonhaltigen oder wirkstoffreichen Augentropfen behandelt.

Autor: Onmeda

Das Gerstenkorn

Bei einem Gerstenkorn („Hordeolum“) handelt es sich

um eine akute Eiteransammlung in den Liddrüsen des Auges.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten, dem

„Hordeolum internum“ und dem „Hordeolum externum“. Bei dem „Hordeolum internum“

handelt es sich um eine eitrige Entzündung an der Lidinnenseite des Auges, die

unter Umständen nicht direkt sichtbar ist. Bei dem „Hordeolum externum“ hanedlt es sich um eine

Entzüdnung im Bereich der Lidkante oder der Wimpern.

Das Gerstenkorn wird meist durch Bakterien, die ins

Auge eindringen.

Abb. 3:

Ein Gerstenkorn, nachdem die schmerzhafte allgemeine Lidschwellung sich auf einen Punkt konzentriert hat.

Zu Beginn zeigt sich ein Gerstenkorn durch Rötung,

später durch eine druckschmerzhafte Schwellung der betroffenen Stelle des

Auges. Von der Schwellung geht es in eine kleine Eiteransammlung mit

Spannungsgefühl über.

In der Regel platzt ein Gerstenkorn nach Tagen von

selbst auf und die Entzündung heilt ab.

Autor: Onmeda

Grauer Star

Grauer Star oder „Katarakt“ sind Augenkrankheiten, die durch eine Trübung der Augenlinse gekennzeichnet sind. Sie ist die weltweit häufigste Erblindungsursache, wobei es sich bei 90% der Fälle um eine Alterskatarakt handelt.

Da es ein langsam fortschreitender Prozess ist, fühlt sich der Patient erst im späteren Stadium beeinträchtigt. Die Symptome sind unscharfes, mattes, verschleiertes und verzerrtes Sehen, Kontraste verlieren an Schärfe und Farben an ihrer Leuchtkraft. Einige Betroffenen haben starke Blendungserscheinen in der Sonne oder nachts bei entgegenkommenden Autoscheinwerfern.

Manche kommen plötzlich ohne ihre Lesebrille auskommen, da sich die Brechungseigenschaft der Linse durch die Linsentrübung verändert. Manche werden kurzsichtig und sehen gelegentlich Doppelbilder.

Abb. 4

Eine Simulation des grauen Stars

Eine gesicherte medikamentöse Therapie zur Rückbildung des grauen Stars gibt es nicht. Es muss eine Operation erfolgen, um die Sehkraft zu verbessern.

Autor: Onmeda

Grüner Star

Unter dem grünen Star oder „Glaukom“ versteht man Augenkrankheiten, die in er Regel durch einen erhöhten Augendruck den Sehnerv beschädigen. Dies kann zu Gesichtsfeldausfällen und Erblindung führen. 1% der Bevölkerung leidet am grünen Star, wobei das Risiko im höheren Alter ansteigt. Da sich der grüne Star schleichend und unbemerkt entwickelt, wird ab dem 40. Lebensjahr eine regelmäßige „Glaukom-Früherkennung“ empfohlen.

Man unterscheidet zwischen verschiedene Formen des Glaukoms.

1. Das primäre Offenwinkelglaukom macht für lange Zeit keine Beschwerden. Es kann aber früh erkannt und mit Augentropfen sehr gut behandelt werden. Bei hohem Augeninnendruck können durch ein sogenanntes Epithelödem (Wassereinlagerungen in der Hornhaut) farbige Ringe oder Höfe um Lichtquellen auftreten. Später kann es zu Gesichtsfelddefekten oder zur völligen Erblindung kommen.

2. Das akute Glaukome kann man durch ein rotes, steinhartes Auge mit lichtstarrer Pupille erkennen. Der betroffene empfindet Schmerzen und Sehstörungen. Häufig kommen noch Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen dazu.

3. Das primäre kongenitale Glaukom erkennt man durch lichtscheue, tränende Augen und Lidkrampf bei betroffenen Kindern. Bei sehr großen Augen von Säuglingen kann ein Verdacht bestehen und man sollte einen Facharzt rufen.

4. Das sekundäre Glaukom kann Folge einer anderen vorherigen Augenerkrankung sein. Sollten Augentropfen nicht ausreichen, muss eine Behandlung mit dem Laser oder einer Operation erfolgen.

Abb. 5:

Simulation des Glaukoms

Autor: Onmeda

Literaturverzeichnis

Bartschneider, Markus:

Alterssichtigkeit: Linse mit hartem Kern.- NetDoktor.de GmbH,

München, 2006, Online:

http://www.netdoktor.de/krankheiten/fokus/auge_altersweitsichtigkeit.htm,

zuletzt aufgerufen: 15.2.2006

Butz, Katharina: Augenlaser: 100%

Sehkraft ohne Brille.- 89 S., Rowohlt Taschenbuch

Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 2003.

Döring-Coen, Christine: Sehtest.- NetDoktor.de GmbH, München, 2006, Online:

http://www.netdoktor.de/ratschlaege/untersuchungen/sehtest.htm, zuletzt

aufgerufen: 10.02.2006.

Huber, Irmgard & Lackner,

Wolfgang: Augenlaser – Die

Erfolgstherapie bei Fehlsichtigkeit.- 96 S., Südwest

Verlag, München, 2001.

Lanner,

Oliver: Klare Sicht – Nie wieder Bille.- NetDoktor.de GmbH,

München, 2001, Online:

http://www.netdoktor.de/feature/laser.htm, zuletzt aufgerufen am 09.02.2006

Mann: Online:

http://www.mannpharma.de/auge/wunder_des_sehens/wie_wir_sehen/sehschaerfe.htm,

zuletzt aufgerufen: 10.02.2006

Microsoft Corporation XXX

Microsoft Corporation: Encarta

2000, CD-Rom, …

Netdoktor1

Online

http://www.netdoktor.de/krankheiten/fokus/auge_altersweitsichtigkeit.htm )

http://www.netdoktor.de/ratschlaege/untersuchungen/sehtest.htm

Psychrembel: Klinisches Wörterbuch, 259.

Auflage, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 2002

Bild1:

www.mpge.de/welt/ bessersehen03.htm

Bild2:

humanvision.ch/ fachbegriff_inhalt.html

Bild3:

www.mpge.de/welt/ bessersehen03.htm

Bild4: humanvision.ch/

fachbegriff_inhalt.html

Bild5: http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/linse_weik.gif

;

Bild6:

http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/linse_wei.gif

;

Bild7: http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/lins_kur.gif

Bild8:

http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/lins_kurk.gif

Bild9:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/a/a5/Kontaktlinse_1.JPG/180px-Kontaktlinse_1.JPG

Bild10:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/9b/Kontaktlinse_2.JPG/180px-Kontaktlinse_2.JPG

Wikipedia – Kontaktlinsen – Gesellschaft zur Förderung Freien

Wissens e. V., D-10795 Berlin, 2006d, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktlinsen,

Zuletzt aufgerufen am 06.03.06

Wikipedia – Weitsichtigkeit – Gesellschaft zur Förderung

Freien Wissen e.V., D-10795 Berlin, 2006b, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Weitsichtigkeit,

Zuletzt aufgerufen am 06.03.06

Wikipedia: Kurzsichtigkeit. - Gesellschaft zur Förderung

Freien Wissens e.V., D-10795 Berlin, 2006a, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzsichtigkeit

Wikipeia – Brillenglas – Gesellschaft zur Förderung Freien

Wissens e.V., D-10795 Berlin, 2006c, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Brillenglas,

zuletzt aufgerufen am 06.03.06

Zuletzt aufgerufen am:

06.03.06

Onmeda – Augenkrankheiten. –

Bindehautentzündung. – OnVista Media GmbH, D- 51449

Köln, 2006, Online:http://www.onmeda.de/krankheiten/bindehautentzuendung.html,

zuletzt aufgerufen: 16/03/2006

Onmeda – Augenkrankheiten. –

Gerstenkorn. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,

2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/gerstenkorn.html,

zuletzt aufgerufen: 16/03/2006

Onmeda – Augenkrankheiten. –

Grauer Star. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,

2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/grauer_star.html,

zuletzt aufgerufen: 16/03/2006

Onmeda – Augenkrankheiten. –

Grüner Star. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,

2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/gruener_star.html,

zuletzt aufgerufen: 16/03/2006

Abb.1

http://www.onmeda.de/krankheiten/bindehautentzuendung.html.?p=2

Abb.2:http://www.medizinfo.de/augenheilkunde/images/lidanatomie.gif

Abb.3:http://www.augeonline.de/Erkrankungen/Liderkrankungen/Gerstenkorn_Hagelkorn/Hordeolum450.JPG

Abb. 4:http://www.bbsb.org/bilder/sehbehinderungensimulator/k3.jpg

Abb. 5:http://www.bbsb.org/sehbehinderungensimulator/k5.jpg