Erdkunde am Gymnasium Oberursel

Erdkunde am Gymnasium Oberursel

Erdkunde am Gymnasium Oberursel

Erdkunde am Gymnasium Oberursel |

| Was war eigentlich im Jahr 2002 mit der Elbe? | |

|

Hochwasser in Dresden - Bilder und Informationen (24.08.2002)

Bilder und Bericht von Joerg Meissner

|

Pegelstand in den 4 Tagen vor unserem Besuch.  Pegelstand in den 4 Monaten vor unserem Besuch.  Pegelstand in dem Jahr vor unserem Besuch.  Pegelstand im August 2002. Bildquelle: http://www.wetteronline.de/pegel/Elbe/Dresden.htm |

|

Text über die Fährfahrt, Erlebnisse ..... bla bla bla bla bla bla bla Besonderheiten bla bla bla bla bla bla bla |

|

Was hat das Hochwasser wirklich angerichtet? |

|

Der beruhigende Stand vom 20. November 2002 Dass das

Hochwasser im Osten unseres Landes Schlimmes angerichtet hat, vor allem

im Tal der Elbe - das weiss jeder. Das Fernsehen, die Zeitungen waren

voll davon.

|

Semperoper, wie sie sich uns präsentierte.  Bildquelle: http://wolkengalerie.mpch-mainz.mpg.de/HochwasserElbe/bilder/DresdenAug2002.jpg, zuletzt abgerufen am 19.4.2005 |

Bildquelle: http://www.dresden-online.de/gif/berichte/3493/1a.jpg, zuletzt abgerufen am 19.4.2005  Bildquelle: http://www.gbiu.de/Hamsterkiste/Sachunterricht/Flut/theaterplatz_17_08.jpg, zuletzt abgerufen am 19.4.2005 |

Dresden: Die barocke

Dass die Dresdner ein schier übermenschliches Mass an Energie aufbringen,

wenn es um den Erhalt ihrer Stadt geht,

wurde nach dem Krieg hinreichend bewiesen.

Dass diese Durchhalte-Dynamik noch längst nicht gestorben ist,

zeigt sich jetzt wieder.

|

Was wir selbst herausbekamen. |

|

|

Bildquelle: http://www.dresden-online.de/gif/berichte/3493/2a.jpg

In der Nacht zum 13. August hatte das kleine Flüßchen Weißeritz sein altes Bett in der Nähe des Umweltzentrums gefunden und ist durch Teile der Innenstadt in die Elbe geflossen. 05_04_16_newsimage11182.jpg |

|

|

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~matheas/symb/drd_kl.gif In der Nacht zum 13. August hatte das kleine Flüßchen Weißeritz sein altes Bett in der Nähe des Umweltzentrums gefunden und ist durch Teile der Innenstadt in die Elbe geflossen. |

|

Einige Überlegungen zu Ursachen. |

|

|

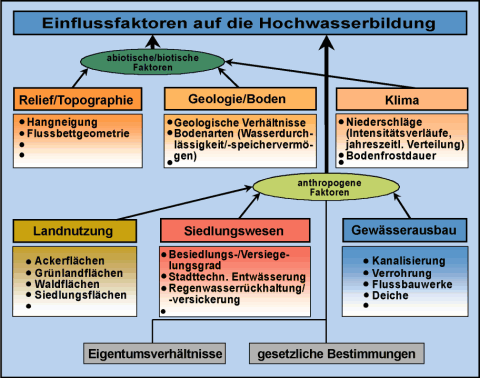

Anlässlich des zweiten Jahrestages der Jahrhundertflut präsentiert das

IÖR ab heute die Hochwasserereignisse der Elbe im Raum Sächsische

Schweiz und Dresden von 1845, 1890 und 2002 online: Elbe-Hochwasser - verschiedene Jahrhunderte auf einen Mausklick http://map.ioer.de/website/hochw/index.htm Bei der Frage, wie Hochwasserereignisse entstehen, fällt der Blick zwangsläufig auf die Siedlungs- und Landnutzungsstruktur. Die Wirkungen von Einzelhandlungen - wie z. B. die Bebauung von potenziellen Überschwemmungsgebieten - müssen für sich betrachtet nicht unbedingt "umwelterheblich" oder "raumbedeutsam" sein. Bei einer Überflutung fehlen diese Flächen jedoch als natürliche Stauräume bei einem gleichzeitigen Anstieg der Schadenspotenziale. Das Frühjahrshochwasser von 1845 überflutete innerhalb des heutigen Dresdner Stadtgebiets 3 093 ha (nach IÖR-Berechnung). Der damalige Pegelhöchststand an der Augustusbrücke wurde am 31.03.1845 mit 8,77 m erreicht. Am 17.08.2002 lag der Pegelhöchststand an der Augustusbrücke mit 9,40 m um 63 cm höher. |

Bildquelle: http://idw-online.de/pages/de/ |

Überschwemmungsgebiete der Elbe für das Dresdner Stadtzentrum Bildquelle: http://www.smwk.sachsen.de/ |

Die Durchflussmenge als entscheidender

Parameter eines Hochwasserereignisses lag jedoch 1845 signifikant höher

(um ca. 570 m3 / s) als 2002 (4680 m3 / s). So wurde im Jahr 2002 auf

Grund der Aufschüttungen, die im Zuge der Stadtentwicklung und

-bebauung, des Elbausbaus im 19. Jh. sowie der Ablagerung von

Trümmerschutt nach dem zweiten Weltkrieg entstanden waren, rund 20 %

weniger Fläche im Stadtgebiet überflutet - 2 481 ha (ebenfalls nach

IÖR-Berechnung). Dennoch war der Schaden im Jahr 2002 wesentlich höher.

Wo liegen die Ursachen? Innerhalb des jeweiligen Überschwemmungsgebiets betrug 1845 der Anteil der überschwemmten Siedlungsfläche 10,5 %, der Freifläche jedoch 89,5 %. Zwar wurde eine größere Fläche überflutet, jedoch blieb der Schaden an Gebäuden und Infrastruktur im Verhältnis gering. 107 Jahre später sah die Situation bei dem Sommerhochwasser der Elbe im Jahr 2002 vollkommen anders aus. Der Anteil der überfluteten Siedlungsfläche im Verhältnis zu der Gesamtüberflutungsfläche war durch Bebauung der Überschwemmungsflächen und Veränderungen der Gewässerstrukturen auf 50,1 % gestiegen. Entsprechend größer war auch das Schadenspotenzial. Als eine Konsequenz bestimmte die Landeshauptstadt Dresden mit Unterstützung des IÖR innerhalb weniger Monate neue Überschwemmungsgebiete. Diese wurden rechtlich verbindlich im Januar 2003 ausgewiesen, mit dem Ziel eine weitere Bebauung der Elbtalauen zu verhindern. Quelle: Kolbe, Carsten: Elbe-Hochwasser - verschiedene Jahrhunderte auf einen Mausklick.- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., 2004, Online: http://idw-online.de/pages/de/news84654,zuletzt abgeufen am 19.04.2005. |

|

Schon mal was von dem Flüsschen Wesenitz gehört? Ein Vortrag 6 Monate vor der Flut! |

|

|

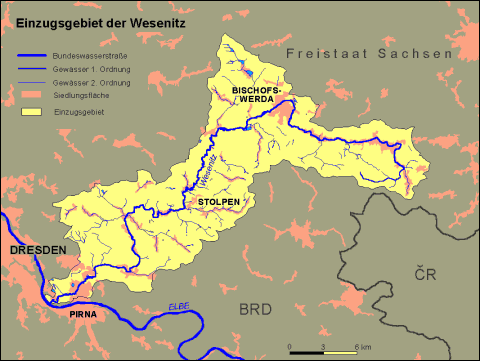

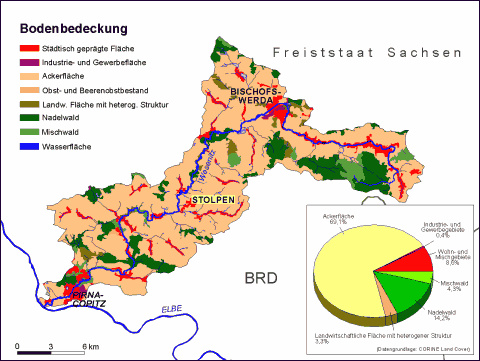

Die Wesenitz mündet wenige Kliometer flussaufwärts von Dresden in die Elbe.

Die Einzugsgebietsgröße beträgt 270 Km²,

die Gewässerlauflänge misst 70 Km und die Höhendifferenz

von der Quelle (515m ü. N.N.) bis zur Mündung (115m

ü. N. N.) beträgt 400m. Die Wesenitz ist ein typischer

Mittelgebirgsfluss, der sowohl im Winter- als auch im Sommerhalbjahr

Hochwasser führt. Während die Elbe als Bundeswasserstraße

in der Verantwortung des Bundes und die Wesenitz als Gewässer

1. Ordnung in der Verantwortung des Landes stehen, stehen die

Nebengewässer als Gewässer 2. Ordnung in der Gemeindehoheit

- das sind 290 lfd. Fließgewässerkilometer - das

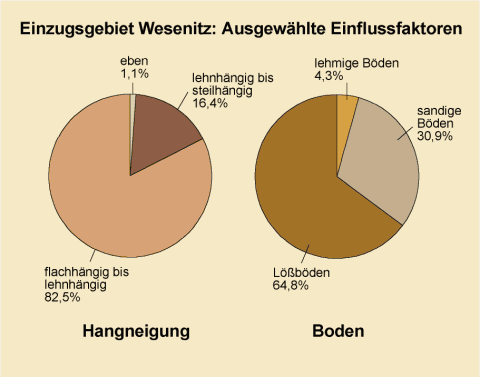

Vierfache der Wesenitz. Das Einzugsgebiet ist dominant landwirtschaftlich geprägt. Der Anteil der landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen beträgt etwa 70 % der Gesamtfläche. Der Waldanteil ist unterrepräsentiert. Mit einem Anteil von nur 18,5 % liegt er um 7,5 % weit unter dem sächsischen Durchschnitt. Der Nadelwaldanteil überwiegt mit 75 %, ein Hinweis darauf, dass die hohe Rate für die Interzeptionsverdunstung von 50 %, die für Laubwald unterstellt wird, hier nur für 25 % des Waldes erreicht wird. Hangneigung Das Wesenitzeinzugsgebiet hat mit 1,1 % einen nur sehr geringen Anteil an ebenen Flächen. Es überwiegen mit 82,5 % die flachhängigen Neigungen mit lehnhängigen Anteilen und etwa ein Sechstel des Einzugsgebietes weist lehnhängige Geländeformationen mit steilhängigen Anteilen aus. Boden Bindige Böden mit überwiegend großen Löß-Lehm-Anteilen, die zur Staunässe neigen, befinden sich auf 70% der Flächen im Einzugsgebiet, während sandige Böden mit einem guten Retentionsvermögen nur auf etwa einem Drittel aller Flächen im Einzugsgebiet zu finden sind. Die gegenwärtige Landnutzung sowie die Hangneigungen und die anstehenden Böden im Einzugsgebiet der Wesenitz fördern vielfach lokal einen schnellen Abfluss der Niederschläge und begünstigen die Hochwasserbildung. Auch wenn bis jetzt an der Wesenitz HQ100-Hochwasser ausgeblieben sind, sind verstärkt gegensteuernde Maßnahmen zur Minderung des Niederschlagsabflusses im gesamten Einzugsgebiet durch die Kommunen, zu veranlassen. Quelle: Siegel, Bernd: Der informelle Plan - eine Strategie zur Umsetzung von Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz - dargestellt am Fluss |

Bildquelle: http://www.umweltbundesamt.de/rup/  Bildquelle: http://www.umweltbundesamt.de/rup/ |

Bildquelle: http://www.umweltbundesamt.de/rup/ |

Bildquelle: http://www.umweltbundesamt.de/rup/ |

|

Letzte Änderung am 21.01.2006 Aktualisierung der Homepage am |

[Startseite]

[Sitemap]

[english] |